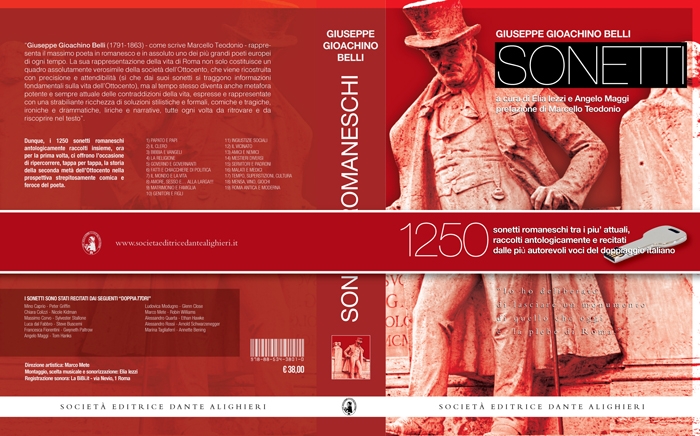

La Cuscina der Papa

da: Sonetti romaneschi di Giuseppe Gioacchino Belli

Co la cosa ch'er coco m'è compare

m'ha vvorzuto fa vvede stammatina

la cuscina santissima. Cuscina?

Che ccuscina! Hai da dì pporto de mare.

Pile, marmitte, padelle, callare,

cossciotti de vitella e de vaccina,

polli, ova, latte, pessce, erbe, porcina,

caccia o 'ggni sorte de vivanne rare.

Dico: " Prosite a llei, sor Padre Santo".

Disce: " Eppoi nun hai visto la dispenza,

che de grazzia de Ddio sce n'è antrettanto".

Dico: "eh, scusate, povero fijjolo!,

ma ccià a ppranzo co llui quarch'Eminenza?".

"Nòo", ddisce, " Er Papa maggna sempre solo".

|

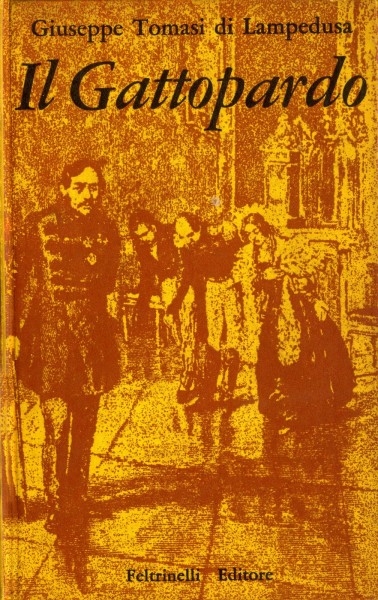

... Perciò quando tre servitori in verde, oro e cipria entrano recando ciascuno uno smisurato piatto di argento che conteneva un torreggiante timballo di maccheroni, soltanto quattro su venti convitati si astennero dal manifestare una lieta sorpresa: (...) Lo sguardo circolare minaccioso del padrone di casa troncò del resto subito queste manifestazioni indecorose. Buone creanze a parte, però, l'aspetto di quei monumentali pasticci era ben degna di evocare fremiti di ammirazione: l'oro brunito dell'involucro, la fragranza di zucchero e di cannella che ne emanava, non erano che il preludio della sensazione di delizia che si sprigionava dall'interno quando il coltello squarciava la crosta: ne erompeva dapprima un fumo carico di aromi e si scorgevano poi i fegatini di pollo, le ovette dure, le sfilettature di prosciutto, di pollo e di tartufi nella massa untuosa, caldissima dei maccheroni corti, cui l'estratto di carne conferiva un prezioso color camoscio. ...

Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo, 1959 |

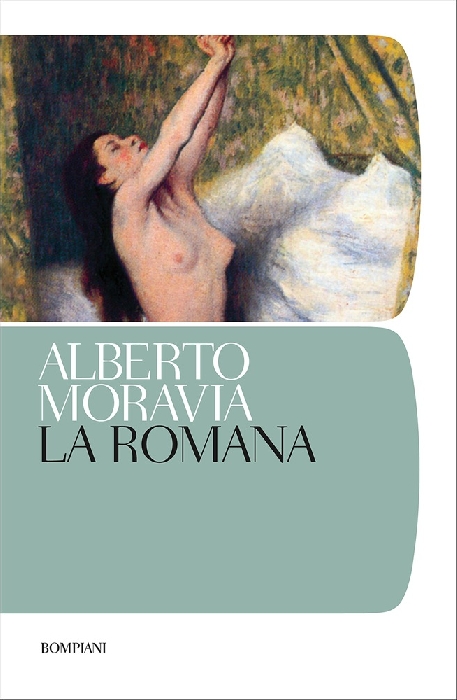

...Eravamo giunti al ristorante, un locale rumoroso, affollato, come mi parve, di uomini del genere di Giacinti: viaggiatori di commercio, agenti di cambio, negozianti, industriali di passaggio. Giacinti entrò per primo e, consegnando il pastrano e il cappello al ragazzo, domandò: "Il mio solito tavolo è libero?"

"Si, signor Giacinti"

Era un tavolo nel vano di una finestra. Giacinti sedette stropicciandosi le mani, quindi domandò: "Sei una buona forchetta tu?"

"Credo di si", risposi impacciata.

"Bene, mi fa piacere ... voglio che a tavola si mangi ... Gisella, per esempio, non voleva mai mangiare...aveva paura d'ingrassare, diceva lei ... tutte sciocchezze: ogni cosa a suo tempo...a tavola si mangia".

Egli serbava un vero rancore contro Gisella.

"Ma è vero", dissi timidamente, "che a mangiar s'ingrassa ... e certe donne non vogliono ingrassare"

"Tu sei di quelle?"

"Io no... ma infatti dicono che sono troppo forte".

"Non dargli retta: tutta invidia...vai benissimo come sei, te lo dico io che me ne intendo". E come per rassicurarmi mi accarezzò paternamente la mano. Venne il cameriere e Giacinti gli disse: "Intanto via questi fiori: mi danno fastidio... e poi il solito... siamo intesi eh... e presto".

Quindi rivolto a me: "Mi conosce e sa quello che mi piace... lascia fare a lui... vedrai che non avrai di che lamentarti".

Non ebbi infatti di che lamentarmi. Tutti i piatti che si seguirono sulla nostra tavola furono ghiotti, se non proprio fini, e molto abbondanti. Giacinti mostrava un grande appetito e mangiava con una specie di enfasi, a testa bassa, impugnando solidamente coltello e forchetta, senza guardarmi né parlare, come se fosse stato solo. Egli era veramente assorbito dall'atto di mangiare e, nella sua avidità, perdeva persino quella sua calma tanto vantata, facendo nello stesso tempo più gesti, quasi avesse temuto di non fare a tempo e di rimanere digiuno. Si ficcava un pezzo di carne in bocca, correva con la mano sinistra a spezzare un morsello di pane, lo addentava, con l'altra mano si versava un bicchiere di vino e beveva prim'ancora d'aver finito di masticare. Tutto questo sbattendo le labbra, roteando le pupille e scuotendo ogni tanto il capo come fanno i gatti quando il boccone è troppo grosso. Io invece, contrariamente al mio solito, non avevo fame. Era la prima volta che mi accingevo a far l'amore con un uomo che non amavo e neppure conoscevo, e lo osservavo con attenzione, studiando i miei sentimenti e cercando di immaginarmi come me la sarei cavata...

Tratto da: "La Romana" di Alberto Moravia, edito da Bompiani 1965 (pp. 163-165).

|

Smörgåsbord - il banchetto

Si fa risalire l'origine del smörgasbord ai tradizionali matrimoni contadini di secoli fa, quando ogni ospite portava in dono una prelibatezza, mentre i padroni di casa offrivano birra e acquavite, immancabile allora come oggi. Brännvin, o più familiarmente schnapps, sono i distillati ottenuti dalla fermentazione delle patate; neutri o aromatizzati (alla frutta, al cumino, alle arance selvatiche), sono anch'essi sempre presenti a un smörgasbord. Per il nostro palato possono sembrare eccessivamente dolci e speziati.

Armandosi ogni volta di un piatto pulito, bisogna seguire una progressione precisa, dai piatti di pesce a quelli di carne, da quelli freddi a quelli caldi.

Il primo "passaggio" è dedicato all'aringa: inlagd sill, le aringhe marinate con limone e aneto, senapssill, le aringhe con la senape e majonaise, mat jessill, le aringhe con panna acida, sillsallad, l'insalata di aringhe, patate bollite e barbabietole sott'aceto.

Si ritorna, quindi, al buffet: e si prende gravad lax, poi il salmone freddo bollito, i gamberetti, le ostriche e le uova sode con salsette varie e uova di pesce.

Terzo giro: si assaggiono leverpastej, il patè di fegato di maiale e lardo (che ha come ingrediente segreto le acciughe: la combinazione maiale e acciughe si ritrova in moltissima cucina nordica), e kalvsylta, una terrina di vitello che si accompagna a barbabietole sott'aceto.

Si passa, quindi, ai piatti caldi: da non perdere janssons frestelse, uno dei gratin di patate più buoni nell'intera cucina europea, köttbullar, le polpettine di carne (simili alle nostre), njursautè, i rognoni di vitello saltati nel burro e cotti poi nel brodo, e per finire un po' di spenatkrans, uno sformato di spinaci.

Si è ora in prossimità del traguardo: macedonie, biscottini vari, e torte, con del buon caffè svedese.

Tratto dall'articolo: Pranzo di Natale in Svezia di Guglielmina Larsson

https://lnx.spaghettitaliani.com/VisArticolo.php?CA=58493 |

Fra qualche giorno iniziano le feste che avranno, come sempre, protagonista assoluto la tavola e il buon mangiare, e lasceranno un segnale inequivocabile su tutti: "qualche" chilo di troppo.

Allora come ogni anno sarà tempo di diete di ogni genere, ed è proprio alle diete che voglio dedicare la pillola di oggi riportando una poesia scritta dal grande Aldo Fabrizi.

La Dieta

Doppo che ho rinnegato Pasta e pane,

so' dieci giorni che nun calo, eppure

resisto, soffro e seguito le cure...

me pare un anno e so' du' settimane.

Nemmanco dormo più, le notti sane,

pe' damme er conciabbocca a le torture,

le passo a immaginà le svojature

co' la lingua de fòra come un cane.

Ma vale poi la pena de soffrì

lontano da 'na tavola e 'na sedia

pensanno che se deve da morì?

Nun è pe' fà er fanatico romano;

però de fronte a 'sto campà d'inedia,

mejo morì co' la forchetta in mano!

Aldo Fabrizi |

Arancina o Arancino, l'antica diatriba fra Palermo e Catania arriva pure a questo...

L'Antica Focacceria San Francesco di Palermo ha aperto in questi giorni un punto vendita nell'Aeroporto Fontanarossa di Catania, proponendo fra l'altro le classiche palle di riso o alla carne o al burro, chiamandole "Arancine".

Ma la SAC, che gestisce l'Aeroporto, ha impedito la vendita delle "Arancine" per non urtare la "sensibilità" dei catanesi.

Per riuscire a diramare la diatriba, visto che l'Antica Focacceria San Francesco, per rispettare la tradizione dello Street Food palermitano, che ormai porta in giro in vari punti d'Italia, propone le "Arancine", nei banchi del punto vendita dell'Aeroporto verranno vendute sia le "Arancine" che gli "Arancini", per la buona pace di tutti.

|

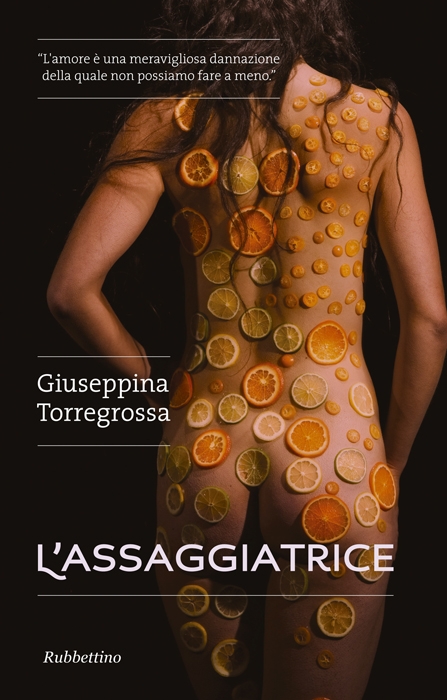

... La bottiglia l'ho già aperta, verso il vino in due grossi bicchieri che intanto prende aria, e solo il colore mi fa girare la testa.

Lavo le olive verdi per eliminare la salamoia, le conzo con olio, sedano, aglio, carote e origano, le giro, le rigiro e le metto in una coppa di ceramica. Il pane l'ha fatto questa mattina mia mamma, ha un odore... sembra che quando respiro mi gonfia il petto; lo taglio a fette e sotto la crosta esplode una mollica dorata, di grana grossa; le briciole si spargono sul tavolo e vedo che Adele le raccoglie e se le mette in bocca. Però, penso, che bocca grande e carnosa, sembra una grossa fica appena raccolta dall'albero; chissà come si deve sentire quel povero marito che non riesce a riempirla.

Ho pure le salsicce secche di Calatafimi, ne prendo quattro, le sbuccio, le taglio e ci spargo sopra una manciata di semi di finocchio. Spacco a metà due pomodori rossi e duri, raccolti nell'orto questa mattina, li unisco a una cipolla fresca, affettata sottile; lavo i capperi nell'acqua calda per togliere il sale e li aggiungo; poi l'origano, dall'odore forte e selvaggio che si sovrappone a quello zuccheroso del finocchio. Condisco con l'olio, un poco d'aceto scuro, mescolo con gesti lenti e ripetitivi. Taglio a fettine sottili sottili un pezzo di bottarga, grosso, tenero, roseo, profumatissimo; nella stanza si spande un odore aspro, come il mare d'inverno quando le onde portano a riva alghe, pesci, cassette di legno, bottiglie vuote, sacchetti di plastica. Sbuccio e spello due arance sugose, aggiungo le carote a rondelle, mischio tutto e poi olio e pepe, un'insalata da re, anzi da regina....

tratto da: L'Assaggiatrice di Giuseppina Torregrossa edito da Rubbettino Editore, 2010 |

I principali componenti di un liquore sono: l'ingrediente caratterizzante (succo di frutta, caffé, spezie...); l'alcol da frutta, usato generalmente in una soluzione al 95%, lo sciroppo di acqua e zucchero.

A seconda delle proporzioni di acqua e zucchero lo sciroppo può avere densità diverse, che vengono misurate in gradi Baumé.

Solo lo sciroppo a 32 gradi non fermenta anche se lasciato a temperatura ambiente per lungo tempo. Tutti gli altri sciroppi hanno una conservazione limitata perché poco concentrati.

Per misurare la densità degli sciroppi si può usare l'apposito strumento chiamato densimetro. È un tubetto di vetro graduato leggermente rigonfio all'estremità che, immerso nello sciroppo, vi affonda più o meno a seconda della sua densità: il grado si può leggere sulla linea di galleggiamento.

Poiché una normale attrezzatura di cucina non prevede questo strumento, ai dilettanti basterà ricordare che per ottenere uno sciroppo a 32 gradi (e quindi a lunga conservazione) si mescola 1 kg di zucchero con 7,5 dl di acqua e per uno sciroppo a 19°, ideale per la preparazione di sorbetti, occorrono 1 kg di zucchero e 1,5 litri di acqua.

Lo sciroppo si può preparare a freddo o, meglio, a caldo, portando a ebollizione l'acqua e lo zucchero, schiumando e lasciando bollire finché lo zucchero non sarà sciolto.

A questo punto, ritirate dal fuoco e filtrate attraverso un panno.

Tratto dalle Ricette di Gaetano Basile: https://www.spaghettitaliani.com/User/GaetanoBasile/ricette.php |

Talleyrand mangiava una sola volta al giorno; al mattino beveva, a breve distanza l'una dall'altra, tre camomille. Era un regime dietetico poco salutare, al quale, tuttavia - come osservò lo storico Georges Lenotre - il Monsignore non soccombette: anzi! Visse, infatti, in buona salute per ottantaquattro anni.

L'unico pasto al giorno, quello della sera, che secondo la buona regola avrebbe dovuto essere frugale, era per Talleyrand, invece, un pasto sontuoso, abbondante, durante il quale egli beveva vino generoso.

Osserva inoltre Lenotre che «alzandosi da tavola Talleyrand dava prova di uno stato di eccitazione fisica, che gli faceva dimenticare la sua abituale impassibilità ... Dopo pranzo il suo viso si colorisce, gli occhi si animano, i suoi movimenti si fanno bruschi, la sua voce è più sonora, ed egli cede, come una donna, al bisogno di parlare che lo stimola».

E' anche il momento in cui egli si diffonde in colorite ingiurie contro i propri nemici: di cui, come si sa, era abbondantemente provvisto!

Gino Adamo |

Da mio suocero trovai che la compagnia s'era messa in quel momento a tavola. Mi domandarono notizie ed io, per non compromettere la gaiezza di quel convito, dissi che il Copler viveva tuttavia e che c'era dunque qualche speranza. A me parve che quell'adunanza fosse ben triste. Forse tale impressione si fece in me alla vista di mio suocero condannato ad una minestrina e ad un bicchiere di latte, mentre attorno a lui tutti si caricavano dei cibi più prelibati. Aveva tutto il suo tempo, lui, e lo impiegava per guardare in bocca agli altri. Vedendo che il signor Francesco si dedicava attivamente all'antipasto, mormorò: "E pensare che ha due anni più di me!"

Poi, quando il signor Francesco giunse al terzo bicchierino di vino bianco, brontolò sottovoce: "E il terzo! Che gli andasse in tanto fiele!"

L'augurio non m'avrebbe disturbato se non avessi mangiato e bevuto anch'io a quel tavolo, e non avessi saputo che la medesima metamorfosi sarebbe stato augurata anche al vino che passava per la mia bocca. Perciò mi misi a mangiare e a bere di nascosto. Approfittavo di qualche momento in cui mio suocero ficcava il grosso naso nella tazza del latte o rispondeva a qualche parola che gli era stata rivolta, per inghiottire dei grossi bocconi o per tracannare dei grandi bicchieri di vino. Alberta, solo per il desiderio di far ridere la gente, avvisò Augusta ch'io bevevo troppo. Mia moglie scherzosamente mi minacciò con l'indice. Questo non fu male (...) così non valeva più la pena di mangiare di nascosto. Giovanni, che fino ad allora non s'era quasi ricordato di me, mi guardò sopra gli occhiali con un'occhiataccia di vero odio. Disse: "Io non ho mai abusato di vino o di cibo. Chi ne abusa non è un vero uomo, ma un ... (...)". Per effetto del vino, quella parola offensiva accompagnata da una risata generale, mi cacciò nell'animo un desiderio veramente irragionevole di vendetta. Attaccai mio suocero dal suo lato più debole: la malattia.

Tratto da: La coscienza di Zeno di Italo Svevo |